다음은 도기 137(2007)년 4월 27일(金) 금요진리 교육 시 강의한 내용을 정리한 것입니다.

|

윤창렬 _ 대전대학교 한의과대학 교수

오늘 이 시간에는 살아서는 충의와 정의의 표상이었고, 돌아가셔서는 정의의 신이 되어 불의를 응징하고 복마를 물리치는 관운장, 즉 관성제군의 삶과 그 분의 천지공사 속에서의 역할, 그리고 운장주에 대해서 살펴보겠습니다. 그리고 우리가 왜 반드시 운장주를 읽어야만 성공할 수 있는가에 대해서도 알아보겠습니다.

성공하는 일꾼의 세 가지 상

먼저 도전 2편 43장을 펴주시길 바랍니다.

지금은 온 천하가 가을 운수의 시작으로 들어서고 있느니라. 내가 하늘과 땅을 뜯어고쳐 후천을 개벽하고 천하의 선악을 심판하여 후천선경의 무량대운을 열려 하나니 너희들은 오직 정의와 일심에 힘써 만세의 큰 복을 구하라.

이 때는 천지성공 시대니라. 천지신명이 나의 명을 받들어 가을 운의 대의로써 불의를 숙청하고 의로운 사람을 은밀히 도와주나니 악한 자는 가을에 지는 낙엽같이 떨어져 멸망할 것이요, 참된 자는 온갖 과실이 가을에 결실함과 같으리라. 그러므로 이제 만물의 생명이 다 새로워지고 만복이 다시 시작되느니라 (道典 2:43)

“너희들은 오직 정의와 일심에 힘써 만세의 큰 복을 구하라.”

이 정의(正義)에 대해 상제님께서는 ‘나는 천지의 모든 보배를 가지지 않은 것이 없으나 의로움을 가장 으뜸가는 보배로 삼느니라’(4:15)는 말씀을 내려주셨습니다.

위 성구에서 상제님께서는 이때는 천지가 성공하는 때인데, 인간이 성공하기 위해서는 어떠한 심법을 가져야 하느냐 하는 문제에 대해 말씀해주고 계십니다.

우리가 상제님의 도문에서 성공하느냐 아니면 낙오되느냐 하는 것은 돈에 매여 있는 것도 아니요, 권력에 매여 있는 것도 아니요, ‘나는 오직 마음만 볼 뿐이니라’는 상제님 말씀에서 보듯이 우리의 정신과 마음을 어떻게 갖느냐 하는 심법에 달려있습니다.

그 성공하는 마음의 첫 번째가 정의로운 마음입니다. 상제님 도문에 입도하면 그때부터는 진리에 입각해서 정의로운 삶을 살아야 합니다.

그러면 도대체 ‘의’란 무엇일까요?

유가에서는 ‘義(의)는 의야(宜也)라’, 사람이 마땅히 해야 될 일, 그것을 의라고 말하고 있습니다. 사람이 마땅히 해야 될 일은 수없이 많습니다. 부모에게 효도하는 것, 상제님 도문에서 진리를 올바르게 신앙하는 것, 지도자님을 바르게 보필하는 것. 그 모든 것이 의입니다.

어떤 일을 함에 있어서 그것이 옳은 일이냐, 그른 일이냐를 판단했을 때, 옳은 일이라면 정의로운 것입니다. 마땅히 해야 될 일, 그것이 의이며, 그 일을 하는 사람이 바로 의로운 사람입니다. 상제님께서는 이때는 정의로운 사람만이 성공할 수 있고, 만세의 큰 복을 누릴 수 있다고 하셨습니다.

상제님 도문에서 성공하는 일꾼의 모습에 대해 세 가지로 요약해 보았습니다.

첫 번째는 정의로운 일꾼, 두 번째는 참된 일꾼입니다. 상제님께서 ‘참된 자는 큰 열매를 맺어 운수가 길이 창성할 것이요, 거짓된 자는 말라 떨어져 길이 멸망할지라.’고 하셨습니다.

그리고 세 번째는 이 두 가지를 합쳐서 일심하는 일꾼입니다. 상제님 말씀에도 ‘오직 정의와 일심에 힘써 만세의 큰 복을 구하라’는 말씀이 있습니다. 물론 일심에 대해서는 수많은 해석을 할 수 있지만, 그 중 한 가지는 상제님 도문에 들어와서 시작하는 그날부터 매듭짓는 그날까지 변치 않는 마음, 그것을 일심이라고 얘기할 수 있습니다.

그런 일심을 가진 사람만이 상제님 도문에서 성공할 수 있고, 만세의 큰 복을 구할 수 있는 것입니다.

한마디로, 정의롭고 참되고 일심을 가지면, 천지성공시대에 우리 도생들도 상제님 도문에서 성공할 수 있다고 요약할 수 있습니다.

정의의 화신, 관운장

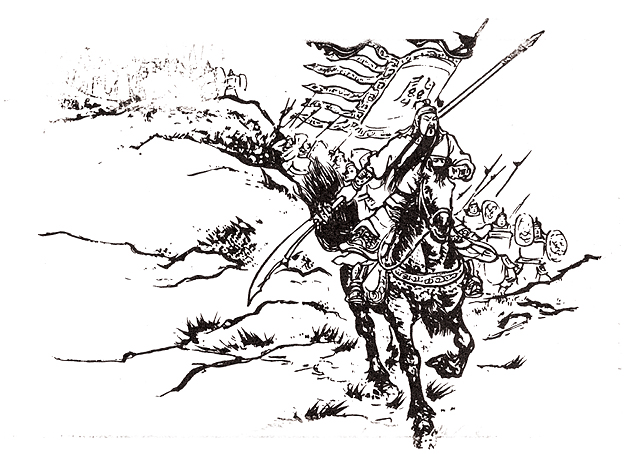

그럼 인류역사 속에서 가장 충의로운 분, ‘정의의 화신’이신 관운장에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.

도전 4편 15장을 읽어보도록 하겠습니다.

관운장은 병마대권을 맡아 성제군의 열에 서게 되었나니 운장이 오늘과 같이 된 것은 재주와 지략 때문이 아니요 오직 의리 때문이니라. 천지간에 의로움보다 더 크고 중한 것은 없느니라. 하늘이 하지 못할 바가 없지마는 오직 의로운 사람에게만은 못 하는 바가 있느니라. 사람이 의로운 말을 하고 의로운 행동을 하면 천지도 감동하느니라. 그러므로 나는 천지의 모든 보배를 가지지 않은 것이 없으나 의로움을 가장 으뜸가는 보배로 삼느니라. 나는 추상같은 절개와 태양같이 뜨거운 충의를 사랑하노라. (道典 4:15)

관운장의 일생에 대해서는 『삼국지』를 통해 누구든지 기본적으로는 다 알고 있습니다.

관운장께서 언제 태어났느냐 하는 것은 정확히 알려져 있지 않지만, 일반적으로는 A.D.160(庚子)년에 태어났다고 봅니다. 그리고 219년에 맥성에서 오나라 손권의 부하들에게 사로잡혀 돌아가시게 됩니다.

우리 나이로 60세를 사셨고, 슬하에는 관평, 관흥, 관색 세 아들을 두었다고 합니다. 삼국지에는 관평이 양자로 나오는데, 다른 책에는 적자라고 얘기하는 곳도 많이 있습니다.

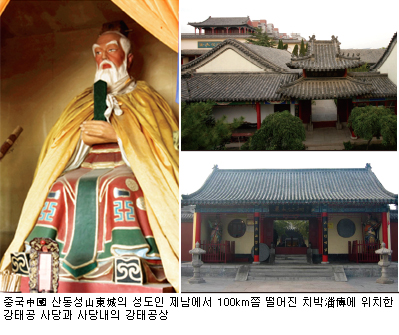

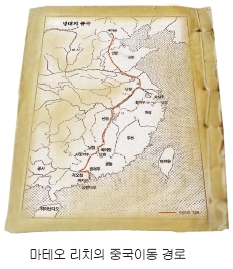

관운장의 원 고향은 산서성입니다. 중국의 황하가 진섬협곡을 내려와서 동쪽으로 꺾어져 흐르는데, 꺾어지는 곳에 운성시가 있습니다. 거기가 관성제군의 고향인데, 그 곳에 중국에서 가장 큰 관제묘가 있습니다.

관운장께서는 산서성에서 태어나서 하북성, 북경 바로 밑에 있는 지금의 탁주시로 갑니다. 유비의 고향도 탁주이고, 장비의 고향도 탁주입니다. 여기서 세 사람이 만나 도원결의를 하게 됩니다. 이후 관운장은 결의형제한 유비를 위해 일생을 아주 정의롭게 살다 가십니다.

『삼국지연의』에 나오는 관운장의 정의로운 삶은 모든 사람을 감동시킵니다. 그 중 한 대목을 보면, 유비와 장비가 소패에서 조조와 맞서 싸우다가 패하여 흩어지고, 하비성에서 유비의 두 부인인 감부인과 미부인을 보호하고 있던 관운장도 조조의 공격을 받아 성이 함락되고 쫓겨 가게 되면서 자결을 하려고 합니다.

그때 조조의 부하장수이면서 관운장과 친했던 장요가 찾아와 자결을 막으며 그 이유에 대해 세 가지의 불가론을 얘기해 줍니다.

첫째는 도원결의에서 삼형제가 한날한시에 죽기로 했는데 여기서 자결하면 그 결의를 져버리는 것이다. 둘째는 유비가 두 형수인 감부인과 미부인을 당신에게 의탁시켰는데 자결을 하면 두 사람은 누구에게 맡길 것인가.

그리고 셋째는 지금 자결하는 것은 한(漢) 왕실을 받들어 백성들의 고초를 덜어주겠다는 대망을 저버리는 것이라고 하며 조조에게 투항할 것을 권합니다. 그러자 관운장도 세 가지의 조건을 걸고 투항을 합니다.

첫째로 자신은 조조에게 항복하는 것이 아니라, 한(漢)나라에 항복을 하는 것이며, 둘째 두 형수님의 생명을 보존해줘야 하며, 마지막으로 형님이신 유비가 있는 곳을 알게 되면 언제든지 떠날 것이라는 것. 그것을 허락한다면 항복을 하겠다고 합니다.

그렇게 해서 투항을 하자, 조조는 자기 밑에 관운장을 데리고 있으면서 어떻게든 자기 사람으로 만들려고 온갖 환대를 다합니다. 3일, 5일마다 연회를 베풀어주고, 벼슬도 주고, 적토마도 주고, 금포도 주면서 마음을 뺏으려고 합니다.

하지만 관운장은 조금도 흔들리지 않습니다. 그러다가 유비가 원소 밑에 있다는 소식을 전해 듣고는 적토마를 타고 떠나게 됩니다.

조조 아래 있을 때 관운장이 의리를 지킨 내용을 살펴보겠습니다. 첫 번째로 투항 당시 관운장은 무명으로 만든 낡은 전포를 입고 있었어요. 그걸 보고 조조가 비단으로 만든 새 전포를 줍니다. 그러자 관운장은 새 전포를 안에 입고, 유비가 준 낡은 전포를 다시 겉에 입으면서 유비에 대한 마음을 잊지 않으려고 합니다.

그리고 두 번째로 적토마를 줍니다. 그런데 전포를 줬을 때는 절을 안했는데, 적토마를 주니까 절을 합니다. 그래서 ‘왜 절을 하느냐?’ 하고 물으니 ‘이 말은 하루에 천리를 간다고 하니 적토마를 타면 하루 만에 우리 형님을 만나러 갈 수 있지 않겠습니까?’ 라고 대답합니다.

그리고 세 번째는 유비의 편지를 받고나서 유비한테 가겠다고 합니다. 그러자 조조가 관운장이 도착하기 전에 유비가 죽었으면 어떻게 할꺼냐고 물으니 자신도 따라 죽을 것이라고 대답합니다.

그러고 나서 관운장은 조조에게서 받은 모든 것을 다 봉해서 두고, 오직 적토마만 타고서 두 형수를 호위해서 다섯 관문, 오관을 돌파해서 유비를 찾아갑니다.

|

정의와 정의로운 삶

무엇이 정의로운 것이고 무엇이 불의한 것인지는 우리 양심이 스스로 판단할 수 있습니다.

주자도 의에 대해 정의내리기를, ‘의자(義者)는 심지제(心之制)며, 사지의야(事之宜也)라’ 의라는 것은 우리 마음속에서, ‘그것은 해서는 안 되는 것이다’ 하면서 억제하는 것이라고 했습니다.

우리가 정의와 의에 대해 너무 막연하게 생각하는데, 양심에 비추어서 가장 옳다고 생각하는 것, 그것이 정의입니다. 그래서 옳다고 생각하면 목숨을 걸고서라도 행하는 것, 그것이 또한 정의로운 삶입니다.

그리고 적벽대전에서 패한 조조가 화용도로 도망을 갑니다. 그때 관운장은 자신이 가서 조조를 잡겠다며 공명에게 자기를 보내달라고 합니다. 조조를 살려주면 자기 목숨을 내놓겠다고 군령장까지 써놓고 화용도로 갑니다. 하지만 관운장은 과거에 조조에게서 받았던 은혜를 갚기 위해 결국 조조를 살려주게 됩니다.

불의를 극복하고 정의를 실현하기 위해서는 목숨을 내놓지 않고서는 불가능합니다. 의를 실천한다는 것이 결코 쉽지 않다는 것을 알 수 있습니다.

결국 관운장은 맥성에서 손권에게 잡혀 목이 잘리게 되는데, 마지막으로 이런 말을 했다고 합니다.

‘옥은 깨져도 그 빛은 변하지 않는다.’ 내가 죽더라도 나의 의로운 마음은 변하지 않는다는 뜻입니다.

관운장에게 내려진 시호

관운장께서 돌아가신 뒤, 역대 중국의 많은 임금들이 관운장에게 시호를 내리고 벼슬을 높여주었습니다. 관운장이 살아있을 때는 한수정후 전장군이었습니다. 한수정후는 헌제가 내려주었고, 전장군은 유비가 내린 것입니다.

그리고 시호는 장목후((壯繆侯)였습니다. 수나라 환(開皇) 2년에는 충혜공이라는 시호를 내리고, 송나라 휘종은 무안왕 숭령진군이라는 시호를 내렸습니다.

그리고 『증산도 도전』에 관운장에 대한 측주(도전 원전 439쪽)를 보면 ‘만력 42년(1614) 제호(帝號)를 받으며 삼계복마대제신위 원진 천존 관성제군(三界伏魔大帝神威 遠鎭 天尊 關聖帝君)’이라는 봉호를 받게 됩니다.

뜻을 살펴보면, 삼계복마대제, 천지인 하늘땅 그리고 인간세계에서 마귀를 항복시키는 대제이면서, 그 신령스러운 위엄으로 원진(遠鎭), 아주 멀리까지 가서 모든 마와 척신을 진압하는, 천존이신 관성제군이라는 뜻입니다. ‘삼계복마대제 신위 원진천존 관성제군’이라는 봉호를 만력제가 내리고, 그 뒤 청나라 때도 봉호를 계속 높여줍니다.

이런 걸 보면 신명세계에서 상제님께서 관운장에게 봉호를 주면, 인간세계에서도 그것을 어떻게 알게 되어 관운장에게 계속 봉호를 주어왔다는 것을 알 수 있습니다.

천지공사에 관운장을 쓰심

다음은 관운장의 천지공사에서의 역할을 살펴보겠습니다.

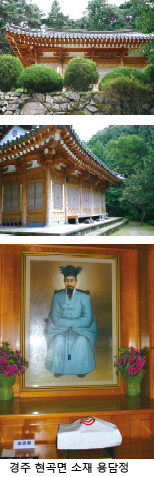

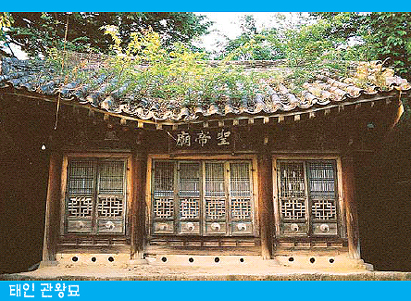

4월에 신원일을 데리고 태인 관왕묘 제원(關王廟 祭員) 신경원(辛京元)의 집에 머무르실 때 하루는 원일, 경원과 함께 관왕묘에 가시어 관운장(關雲長)에게 천명을 내리시며 공사를 행하시니라.

이 때 상제님께서 말씀하시기를 “이제 동양에서 서양 세력을 몰아내고 누란(累卵)의 위기에 처한 약소국을 건지려면 서양 열강 사이에 싸움을 일으켜야 하리라. 관운장이 조선에 와서 극진한 공대를 받았으니 그 보답으로 당연히 공사에 진력 협조함이 옳으리라.” 하시고 양지에 글을 써서 불사르시며 관운장을 초혼하시니 경원은 처음 보는 일이므로 이상히 생각하니라.

이 때 자못 엄숙한 가운데 상제님께서 세계대세의 위급함을 설하시고 서양에 가서 대전쟁을 일으키라는 천명을 내리시거늘 관운장이 감히 거역할 수는 없으나 선뜻 마음이 내키지 않아 머뭇거리는지라. 상제님께서 노기를 띠시며 “때가 때이니만큼 네가 나서야 하나니 속히 나의 명을 받들라. 네가 언제까지 옥경삼문(玉京三門)의 수문장 노릇이나 하려느냐!” 하고 엄중히 꾸짖으시니라. 관운장이 그래도 대답을 아니하매 상제님께서 관운장의 수염을 휙 잡아당기시고 옷을 찢어 버리시니 이 때 조상(彫像)에서 삼각수(三角鬚) 한 갈래가 바닥에 떨어지니라.

이렇게 하룻밤을 지새시며 ‘이놈, 저놈’ 하고 불호령을 내리시거늘 관운장이 마침내 굴복하고 상제님의 명을 받들어 서양으로 가니라. 이후에 김경학(金京學), 최창조(崔昌祚), 최내경(崔乃敬), 최덕겸(崔德兼) 등 태인 사람들이 상제님의 면모를 숭배하여 상제님을 따르니라.

그 뒤에 하루는 상제님께서 김성연(金成淵)과 함께 말을 타고 관왕묘에 이르시어 말씀하시기를 “내가 관운장을 서양으로 보냈는데 여기서 무슨 제사를 지내느냐.” 하시고 성냥을 그어 관왕묘에 불을 지르려 하시다가 성연의 간곡한 만류로 그만두시니라. (道典 5:166:1 15)

상제님께서 관왕묘에 가서 공사를 보시는데, 동양에서 서양 제국주의 세력을 물리치기 위해 서양의 제국주의들끼리 싸움을 붙입니다. 서양의 제국주의들끼리 싸우면, 자기들 집안일이 바쁘기 때문에 동양이나 아프리카 같은 약소국들을 침략할 여력이 없게 되죠. 그것이 바로 1차 세계대전과 2차 세계대전입니다.

관운장을 주벽신으로 삼아 모든 우리 민족의 신명들을 서양으로 건너보내서 대전쟁, 난리를 일으키게 됩니다.

이렇게 해서 관운장을 중심으로 동양의 그리고 조선의 신명들을 서양으로 내보내어 서양에서 1, 2차 세계대전을 일으키도록 명을 내립니다. 그런데 처음엔 관운장이 명령을 듣지 않아요. 왜냐면 전쟁을 일으키는 것은 사람을 죽이는 일이라 내키지가 않았던 거죠.

그러니까 상제님께서 노기를 띠시며 엄중히 꾸짖으십니다. 그래도 말을 안 들으니까 상제님께서 수염을 잡아당기고 옷을 찢으십니다. 그때 태인 관왕묘에 있는 관운장 조상(彫像)의 수염이 두 자(60cm)로 세 갈래로 나누어져 있었는데, 그 삼각수 중 한 갈래가 뚝 떨어졌다는 내용이 나옵니다.

그리고 옥경문에 대해서는 재미있는 얘기가 있어요. 제가 신앙을 처음 시작할 때 『관성제군 명성경』이라는 책을 본 적이 있어요. 관운장이 직접 내려준 경전이라고 하는데, 너무나 잘된 글입니다.

세상에는 수많은 경전이 있지만, 나에 대한 경전은 없다고 하면서 관운장이 맥성에 있는 옥천사의 스님에게 나타나서 이 경전을 전해줬다고 합니다. 맥성은 관운장이 최후에 사로잡힌 곳인데 지금의 호북성 당양시입니다.

그 『관성제군 명성경』에 보면, ‘옥황상제께서 나를 옥경삼문의 수문장으로 임명하셨다’는 내용이 나옵니다. 그 삼문에 대한 주를 보면, 옥경의 동서남북에 문이 있는데 북쪽은 옥황상제님께서 앉아계시기 때문에 항상 닫혀있고, 동문과 남문과 서문을 통과하기 위해서는 누구도 관운장의 허락을 받아야 한다고 합니다. 그래서 옥경 삼문이라는 것은 동문, 서문, 남문을 얘기하는 것입니다.

상제님께서 ‘삼문’이라는 말을 쓰셨는데 『명성경』에도 ‘옥황상제께서 나에게 삼문을 관장하게 하셔서’ 라는 구절이 나와 있는 걸 보고, 이건 진짜 관운장께서 세상에 전해준 경전같구나 하는 생각을 해보기도 했습니다.

이렇게 해서 상제님께서 천지공사 속에서 동양에서 서양제국주의 세력을 몰아내기 위해 제국주의끼리 싸움을 붙이신 것이 1, 2차 세계대전입니다. ‘이이제이(以夷制夷)’, 오랑캐로써 오랑캐를 제압하는, 제국주의로써 제국주의를 제압하는 거죠. 그 공사에 관성제군을 쓰신 것입니다.

동남풍과 운장주

다음은 운장주에 대해 살펴보도록 하겠습니다.

기유년 봄에 와룡리에 사는 황응종이 누런 암탉 한 마리를 가지고 와서 상제님께 올리니 말씀하시기를 “황계(黃鷄)가 동하니 필시 적벽대전(赤壁大戰)의 조짐이라. 어서 관운장을 불러 화용도(華容道)의 목을 단단히 지키게 하리라.” 하시고 일어서시어 멀리 청도원 쪽을 바라보며 손을 흔드시니 문득 동남풍(東南風)이 일어나니라.

이에 글을 써서 불사르시고 형렬에게 그 닭을 삶아 오게 하시어 성도들과 나누어 잡수신 뒤에 운장주(雲長呪)를 써 주시니 이러하니라.

운장주雲長呪

天下英雄關雲長천하영웅관운장 依幕處의막처 謹請天地八位諸將근청천지팔위제장

六丁六甲육정육갑 六丙六乙육병육을 所率諸將소솔제장 一別屛營邪鬼일별병영사귀

唵唵口急口急엄엄급급 如律令여율령 娑婆訶사파하

또 말씀하시기를

"이 글이 대차력주(大借力呪)니라." 하시고 성도들로 하여금 한 번 보아 외우게 하시니 이 때 참석한 사람은 형렬, 공숙, 찬명, 자현, 갑칠, 송환, 광찬, 응종 등이더라.

하루는 상제님께서 공우에게 말씀하시기를 "너는 운장주를 많이 읽으라." 하시니라.(道典 5:363:1 9)

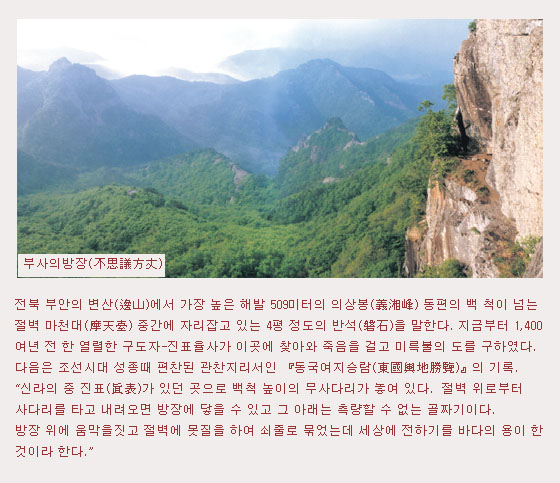

기유년은 상제님께서 천지공사를 마치는 해입니다. 따라서 개벽과 아주 가까운 시점에 벌어질 상황을 얘기하고 있는 것이라고 생각할 수 있습니다.

와룡리에 사는 황응종이 누런 암탉 한 마리를 가지고 와서 상제님께 올립니다. 기유년은 닭띠 해인데 닭을 가지고 공사를 보시는 것입니다.

‘황계가 동하니 필시 적벽대전의 조짐이라.’ 그런데 이 황계에 대한 이야기는 『도전』에 굉장히 많이 나옵니다. 『도전』 6편 73장에도 ‘황계성이 죽지 털면 판밖 소식 이르리라.’는 구절이 나옵니다.

그리고 『도전』 6편 137장에는 ‘봉명일창에 천하계명이라.’ 봉황새가 한번 울매 천하의 닭이 모두 울게 된다는 등 닭에 대한 얘기가 많이 나옵니다.

그리고 닭을 가져온 주인공 황응종 성도가 일꾼의 표상으로 이 공사에 나옵니다. 황계라는 것은 상제님의 일꾼을 상징하고 있는 것입니다.

그리고 ‘어서 관운장을 불러 화용도의 목을 단단히 지키게 하리라’ 하십니다. 이것은 전쟁이 났을 때 거기에서 일꾼들의 역할을 말하는 것이라는 의미가 있습니다.

또 ‘일어서시어 멀리 청도원 쪽을 바라보시며 손을 흔드시니 문득 동남풍이 일어나니라.’ 동남풍에 관한 내용은 도전에 많이 나오는데 이 동남풍의 실체에 대해 우리가 정확하게 알고 있어야 합니다.

A.D.208년 적벽대전에서 손권과 유비의 연합군과 조조가 장강(양자강)에서 대치하고 있을 때 제갈공명이 남병산에 단을 쌓고 49일 동안 기도를 해서 동남풍을 빌리게 됩니다.

그런데 동남풍이라는 것이 단순한 문제가 아닙니다. 제가 『삼국지』를 많이 보고, 또 한의학 강의를 하다 보니 동남풍에 대해 어떤 깨달음이 왔어요. 동남풍은 봄여름에 부는 바람이에요. 그런데 그때가 11월입니다. 동남풍이 불 수가 없어요. 그래서 기도를 해서 바람을 빌어 오게 됩니다.

그런데 한의학에서 계절과 반대되는 방향에서 바람이 불어오면 대병(大病)이 유행한다고 말합니다. 봄에는 동풍이 불어야 되는데 서풍이 불면 병이 생기는 것이고, 여름에는 남풍이 불어야 되는데 북풍이 불면 그때도 병이 생기는 것입니다.

도전 5편 291장을 보면,

상제님께서 금산사 서전에서 손사풍을 불리시며

"손사풍은 봄에 부는 것이나 나는 동지섣달에도 손사풍을 일으켜 병을 내놓느니라."

"내가 이곳에 무명악질(無名惡疾)을 가진 괴질신장들을 주둔시켰나니 신장들이 움직이면 전 세계에 병이 일어나리라."는 말씀들을 하십니다.

이것은 너무나 중요한 얘기입니다. 동남풍(손사풍)이 봄여름에 불면 병을 만들지 못합니다. 그런데 겨울에 동남풍이 불면 괴질이 오는 것입니다.

한의학에서는 계절과 반대되는 바람은 적풍(賊風)이라고 합니다. 적풍은 질병을 가져옵니다. 괴질, 큰 질병을 몰고 옵니다. 『황제내경』에서도 적풍이 오면 시석(矢石), 화살과 돌을 피하는 것처럼 피해야 된다고 얘기합니다. 우리 도운에서 동남풍은 적풍으로 오는 것입니다.

다시 성구를 보면, ‘황계’를 썼다는 것은 일꾼을 쓰는 것입니다. 그리고 동남풍을 불리십니다. 이것은 거의 준 개벽상황을 말씀하고 계시는 것입니다. 그리고 글을 써서 불사르시고 형렬에게 그 닭을 삶아오게 하시어 성도들과 나누어 잡수십니다.

이것은 모든 일꾼들에게 기운을 넣어주는 것이라는 생각이 듭니다. 그리고 운장주를 써주십니다. 이를 볼 때 우리가 개벽상황에서 운장주를 통해 개벽을 극복한다는 것을 또한 알 수 있습니다.

운장주의 뜻

그러면 운장주를 풀이해 보겠습니다. 운장주는 46글자로 되어 있습니다.

天下英雄關雲長천하영웅관운장 依幕處의막처 謹請天地八位諸將근청천지팔위제장

천하의 으뜸가는 영웅이신 관운장님이시여. 의막은 장수가 머무는 막사를 얘기합니다.

야전에 머물고 계신 관운장님께 근청, 삼가 청하옵나이다. 누구를 청하느냐? 천지팔위제장과 육정육갑육병육을의 소솔제장을 삼가 청하옵나이다. 천지는 대팔문으로 작용하기 때문에 동서남북 사정방(四正方)과 그 사이사이의 사간방(四間方)을 관장하는 장수가 천지팔위제장입니다.

六丁六甲육정육갑 六丙六乙육병육을 所率諸將소솔제장 一別屛營邪鬼일별병영사귀

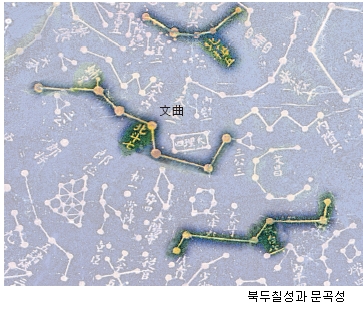

육정육갑육병육을의 소솔제장에서 육정육갑육병육을이라는 것은 24명의 장수를 얘기하는 것입니다.

갑을병정무기경신임계(甲乙丙丁戊己庚辛壬癸)가 10개인데, 갑 병 무 경 임을 양간(陽干)이라 하고, 을 정 기 신 계를 음간(陰干)이라 합니다.

그리고 자축인묘진사오미신유술해(子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥) 12지지에서는 자 인 진 오 신 술을 양지(陽支)라 하고, 축 묘 사 미 유 해를 음지(陰支)라고 얘기합니다.

60갑자에서 양간은 양지하고만 결합하고, 음간은 음지하고만 결합합니다.

따라서 육정신(六丁神)이라면, 육정은 음이기 때문에 축 묘 사 미 유 해하고만 결합하여 정축신 정묘신 정사신 정미신 정유신 정해신. 이렇게 여섯 신장이 육정신이 됩니다.

그리고 육갑신장(六甲神將)이라고 하면 갑이라는 것이 양간이기 때문에 자 인 진 오 신 술하고 결합하여 갑자신, 갑인신, 갑진신, 갑오신, 갑신신, 갑술신 여섯 신장입니다.

특히 개벽주에서는 육정육갑신장을 둔갑신장이라고 얘기합니다. 육정육갑신장은 한나라 때부터 유명했던 신장입니다. 도인들이 제사를 지낼 때는 반드시 육정육갑신장을 불러서 모든 잡귀들을 몰아내고 나서 비로소 초제를 지냈다는 얘기가 있습니다.

육정육갑신은 본래 진무대제의 수하신으로 중국에서는 진무전에 진무대제의 초상을 만들어놓고, 육정신과 육갑신의 12명의 신장을 모시고 있습니다. 그리고 육정신은 전부 여신의 모습으로 모셔놓았고, 육갑신은 남신의 장군으로 모셔놓았습니다. 그런데 육정신에도 보면 남자 이름도 있고 하여 후세에는 남녀의 구별이 뚜렷하지 않게 됩니다.

어쨌든 육정신은 음신이고, 육갑신은 양신이라고 볼 수 있습니다. 그리고 육병신, 육을신까지 총 24명의 신장을 청하며, 또한 장수들이 오면 거기에 딸린 장수와 군사들이 다 따라옵니다. 소솔제장, 거느리는 바의 모든 장수들까지를 삼가 청하옵나이다 라는 의미가 됩니다.

따라서 관운장주를 한번 읽으면 수만 명 수십만 명의 천상의 천병들이 호위를 하기 위해서 온다는 것입니다. 관운장을 한번 보기만 해도 모든 복마와 척신들이 그 순간에 다 기가 죽을 텐데, 이런 수수 십만 명의 천병들이 오기 때문에 운장주의 위력을 상제님께서는 ‘대차력주’라고 하신 것입니다. 엄청난 천지의 기운을 받는 주문인 것입니다.

일별병영사귀(一別屛營邪鬼). ‘일별’에 대해서는 여러 가지로 많이 찾아봤지만 해석이 되지 않습니다. 그런데 이 ‘별(別)’ 자를 ‘별(瞥)’ 자의 뜻으로 보면, ‘잠깐 보다’, ‘언뜻 보다’ 라는 의미가 있어요.

그래서 일별, 한번 힐끗 보는 것이라고 해석할 수 있습니다. 척신과 복마들이 관운장이나 그 수많은 신장들을 한번 힐끗 쳐다보기만 해도, 병영사귀. 숨죽일 병 자, 두려워할 영 자, 사귀들이 숨을 죽이고 두려워 한다는 뜻입니다.

唵唵急急엄엄급급 如律令여율령 娑婆訶사파하

율령이라는 것은 한나라 때 공문서 끝에 쓰는 것으로서, 율령 그대로 화급히 집행을 하라는 뜻입니다. 그래서 엄엄급급 여율령이라는 것은 율령처럼 화급하게 집행하여 주옵소서라는 뜻입니다.

사파하는 불교 주문에 다 들어가는 것인데, 속히 그렇게 되기를 원하옵나이다 라는 뜻이 들어있습니다.

그리고 상제님께서 이 글이 ‘대차력주니라’ 하시고, 마지막 구절에 공우에게 말씀하시기를, ‘너는 운장주를 많이 읽으라’고 하십니다. 박공우 성도는 개벽대장으로 수많은 천병을 거느려야 될 주인공이므로 관운장의 기운을 받아야만 천병을 통솔할 수 있기 때문에 많이 읽으라고 하시지 않았나 생각합니다.

그리고 옛날 도사들은 육정육갑신장들을 잘 부려서 먼데 있는 물건도 그들로 하여금 가져오게 하고, 또 그들을 통해서 길흉도 판단했다고 합니다. 그래서 옛날에 도가에서는 육정육갑신이 보편화된 신이었다는 것을 알 수 있습니다.

영웅적인 기개와 심법을 열어주는 ‘운장주’

마지막으로 우리는 왜 운장주를 읽어야 하는가에 대해 몇 가지 말씀드리겠습니다.

관운장은 살아서는 충의의 전형이었고 정의의 표상이었으며, 돌아가셔서는 복마대제가 되어 정의의 신이 되셨습니다. 이 우주에서 정의를 구현하는 신이 누구냐. 바로 관운장이라고 얘기할 수 있습니다.

운장주를 읽으면 우리의 마음이 정의로워집니다. 정의의 신을 찾기 때문에 우리의 마음도 정의로워져서 의로운 구도자가 될 수 있습니다. 상제님 도문에서는 불의한 난법자가 되면 영원히 구원받지 못합니다.

정의로운 신앙을 하는 것이 성공하는 일꾼이라고 할 수 있습니다. 그래서 운장주를 많이 읽으면 읽을수록 우리의 마음이 정의롭게 되어 의로운 구도자가 될 수 있습니다.

또한 운장주에는 관운장은 천하의 으뜸가는 ‘영웅’이라는 말이 들어있습니다. 그래서 운장주를 읽으면 우리의 마음이 또한 영웅적인 기개와 심법으로 변하게 됩니다.

상제님께서는 이 글이 대차력주라고 하셨습니다. 차력이라는 것은 엄청난 기운을 받는다는 것입니다. 마음이 심약하다든지 겁이 많다든지, 또 상제님의 일을 하기 위해서는 용감하게 헤치고 나가야 하는데 용기가 부족할 때, 운장주를 읽으면 영웅적인 기개와 배짱, 용기를 얻을 수 있습니다.

우리 모든 일꾼들이 운장주를 통해 차력(借力), 기운을 빌어쓰면 세상에 나아가 두려움 없이 상제님의 일을 성사재인 할 수 있습니다.

그리고 무엇보다 중요한 것은 상제님께서 관운장을 ‘삼계복마대제’로 임명하셨기 때문에, 운장주를 읽으면 모든 척신의 난동과 복마의 발동을 물리칠 수 있습니다.

저도 한번 그런 경험을 한 적이 있습니다. 가위눌림을 당했는데, 시커먼 놈이 와서 목을 조르는데 손가락 하나도 움직일 수가 없더라구요. 처음엔 운장주 생각이 안 났어요. 그러다 잠시 뒤에 생각이 나서 운장주를 읽었는데, 한번을 채 다 읽기도 전에 그냥 풀렸어요. 운장주를 읽으니까 바로 도망을 간 거죠. 그때 운장주라는 것이 대단하구나 하는 것을 새삼 느꼈어요.

그리고 우리는 척신과 복마를 인격적인 것으로만 생각하기 쉬운데 비인격적인 것도 엄청나게 많이 있으며 또한 우리의 앞길을 막고 있습니다. 우리의 앞길을 막는 모든 영적인 장애물들을 운장주를 읽으면 물리칠 수 있습니다.

그래서 어떤 일이 잘 안 풀린다든지, 몸이 아프다든지, 마음이 불안하다든지, 또는 가족 간에 자꾸 불화가 생긴다든지, 친구나 이웃 사이에 문제가 생길 때, 그런 것들도 알게 모르게 보이지 않는 복마가 작용하고 있는 것입니다. 그럴 때 운장주를 읽으면 그 모든 것을 물리칠 수 있습니다. 인격적인 척신과 복마뿐만 아니라 삿된 기운까지도 운장주를 통해 모두 물리칠 수 있습니다.

그리고 상제님께서는 ‘일꾼이 일을 도모함에 무서워서 못하는 것은 의기가 부족한 연고라’는 말씀을 해주셨습니다. 정의로운 마음, 용기, 이런 것이 부족하기 때문에 일을 이루지 못하는데, 운장주를 읽으면 정의로운 마음이 우리 가슴에 충만되어 용기백배해서 화지진(火地晉)도 할 수 있는 당당한 기백이 생깁니다.

따라서 우리가 진정으로 성공하는 일꾼이 되기 위해서는 운장주를 많이 읽어야 합니다. 운장주를 읽으면 읽는 만큼 그 기운을 받아서 일을 성공시킬 수 있습니다.

마지막으로, 『관성제군 명성경』에 나오는 좋은 구절 하나를 소개하고 제 얘기를 마칠까 합니다.

精忠은 충日月이요

義氣는 貫乾坤이라.

面赤에 心尤赤하고

鬚長에 義更長이라.

정기와 충성심은 해와 달을 찌르고,

의로운 마음과 기상은 건곤을 꿰뚫는구나.

얼굴도 붉지만 마음은 더욱 붉고,

수염이 길다지만 의로운 마음은 더욱 길구나.

'증산도' 카테고리의 다른 글

| 대한제국 선포와 광서제의 사망, 그 숨겨진 비밀을 밝힌다! (0) | 2014.11.28 |

|---|---|

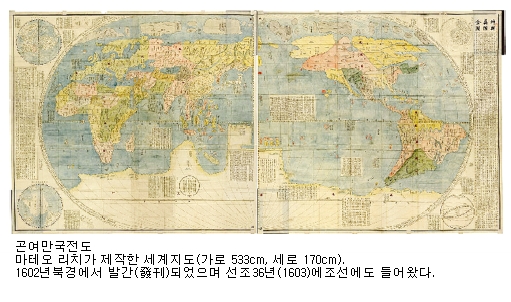

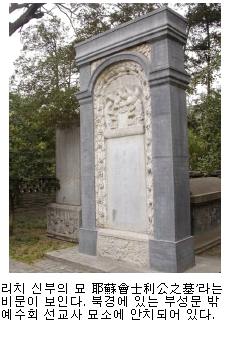

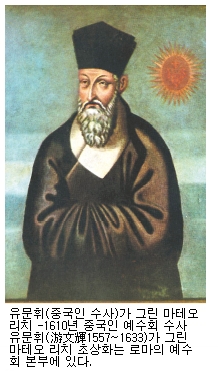

| 지상과 천상에서 무한한 공덕을 쌓은 이마두利瑪竇대성사 (0) | 2014.11.28 |

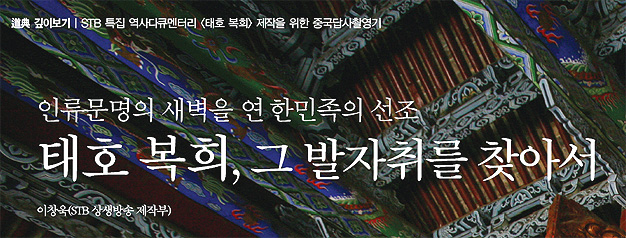

| 인류문명의 새벽을 연 한민족의 시조, 태호복희 (0) | 2014.11.28 |

| [성인열전]-의로움의 상징 관운장(關雲長) (0) | 2014.11.28 |

| 천하를 경영한 인물의 표상 강태공 (0) | 2014.11.28 |